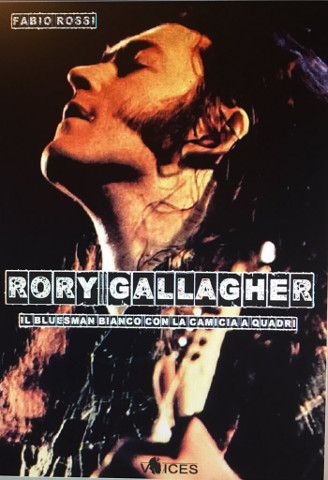

Rory Gallagher, Fabio Rossi … e io fra di loro

Prima che una recensione, questa è una duplice confessione. La prima cosa che voglio confessarvi è che io sono tra quelli che devono tanto agli amici. Per esempio, è grazie al mio amico Paolo che ho scoperto Rory Gallagher e i Taste (ma anche tanta altra buona musica). Ed è grazie al mio amico Francesco che ho scoperto Fabio Rossi, un signor critico musicale capace, con il suo stile fresco, di rendere godibile e nient’affatto spocchiosa anche la più dettagliata analisi tecnica di un intero album. La seconda confessione è che il blues è uno dei miei generi musicali prediletti, ma è forse quello in cui sono più ignorante: conosco e ricordo pochi nomi di artisti e forse anche meno titoli di canzoni, eppure non mi viene in mente una sola volta in cui abbia ascoltato un brano blues e non mi sia piaciuto. È un po’ un paradosso o, forse, a pensarci bene non lo è affatto: il blues è una musica che parla all’istinto, alla pancia; non la devi capire, la devi sentire. In ogni caso, questa non è una buona motivazione per cullarsi nella propria ignoranza (non esistono in generale motivazioni valide per autocompiacersene) e tale consapevolezza è una delle ragioni per cui ho deciso di leggere “Rory Gallagher: il bluesman bianco con la camicia a quadri”. Un’altra ragione è che, dopo aver letto la sua “Storia del prog”, so che Fabio Rossi è un ottimo maestro da cui andare a lezione. Potrei, infatti, fare mie le parole di Francesco Gallina che, nella prefazione, racconta cosa da subito lo colpì di questo collega: «I suoi scritti, sempre precisi ed essenziali, trasudavano autentica passione ed entusiasmo per il potere taumaturgico e salvifico dell’arte dei suoni e, in particolare, per quella di alcuni musicisti di nicchia», dei quali sa parlare riuscendo a essere «nel contempo un fan entusiasta e un critico rigoroso e imparziale». In quel «musicisti di nicchia» c’è, invece, la ragione per cui di questo libro e di questo artista ho deciso di parlarvi: a Rory Gallagher è oggi riservata ben poca attenzione rispetto al talento che aveva e che, all’epoca, gli fu riconosciuto dal pubblico, dalla critica e da colleghi tuttora universalmente celebri, quali Jimi Hendrix, Eric Clapton, The Edge, Brian May, John Lennon, Bob Geldof e Slash. È, dunque, una di quelle realtà a cui un giornale come questo, che si propone di dare voce a chi non ne ha, ha il dovere morale di dare spazio.

Nel suo saggio, Fabio Rossi ricostruisce la vita di Rory Gallagher fino agli ultimi sofferti giorni e a partire dall’infanzia quando, innamoratosi della chitarra e non possedendone ancora una, «utilizzava un contenitore di formaggio rotondo con un righello e alcuni elastici, imitando, forse inconsapevolmente, i bluesmen americani che si esercitavano su scatole di sigari arrangiate con del filo». Si tratta di una ricostruzione accurata in cui la sfera privata ha meno spazio di quella pubblica non solo perché il bluesman irlandese era una persona timida e riservata (esattamente l’opposto di ciò che diventava sul palco), ma anche perché la sua passione per la musica e il legame con il suo pubblico erano così forti e assorbenti da non lasciargli quasi spazio per altri affetti e interessi.

D’altronde, si dice che l’amore vero sia uno solo per tutti e il cuore di Rory Gallagher fu per sempre fedele a una sola donna: la sua Fender Stratocaster, modello Sunburst. Cos’altro, se non una dichiarazione d’amore, possono considerarsi, infatti, queste sue parole riportate da Rossi: «Mi piace il manico in acero. Le chitarre da me precedentemente usate erano forse un po’ più frizzanti, ma c’è qualcosa di focoso in questa, una pastosità dovuta alla tastiera in palissandro. È la migliore, è la mia vita, è la mia migliore amica. È quasi come sapere che i suoi punti deboli sono i suoi punti forti. Non mi piace essere sentimentale su cose simili, ma quando passi trent’anni della tua vita con lo stesso strumento è come se una parte dei tuoi ricordi si trovasse lì nelle tue braccia».

D’altronde, si dice che l’amore vero sia uno solo per tutti e il cuore di Rory Gallagher fu per sempre fedele a una sola donna: la sua Fender Stratocaster, modello Sunburst. Cos’altro, se non una dichiarazione d’amore, possono considerarsi, infatti, queste sue parole riportate da Rossi: «Mi piace il manico in acero. Le chitarre da me precedentemente usate erano forse un po’ più frizzanti, ma c’è qualcosa di focoso in questa, una pastosità dovuta alla tastiera in palissandro. È la migliore, è la mia vita, è la mia migliore amica. È quasi come sapere che i suoi punti deboli sono i suoi punti forti. Non mi piace essere sentimentale su cose simili, ma quando passi trent’anni della tua vita con lo stesso strumento è come se una parte dei tuoi ricordi si trovasse lì nelle tue braccia».

Se la sua sposa era la sua chitarra, non c’è dubbio che l’amante fu il suo pubblico. A lasciarlo intendere sono le impressioni dei fan che, all’epoca, lo sentirono suonare dal vivo e, di nuovo, le sue stesse dichiarazioni: «Suono per me, per impressionare il pubblico, per impressionare la band. È una gara anche con te stesso che ti porta a pensare: devo dare il meglio. Altrimenti, senza gente, potrei starmene a casa e suonare da solo. Ho bisogno di gente che reagisca, che senta profondamente ciò che mi esce dalle dita. Penso che tutta la musica rock, e il blues soprattutto, si basi su questo flusso di adrenalina tra band e pubblico». Racconta, inoltre, Rossi che nei concerti «eseguiva i brani personalizzandoli di volta in volta; in sostanza, ogni performance rappresentava un evento a se stante, riservato a pochi eletti». Questo feeling particolare con il pubblico è uno dei motivi per cui, rimarca l’autore, pur non avendo «mai sbagliato un disco», nessuno degli album registrati in studio da Gallagher suona potente e convincente come quelli contenenti esibizioni dal vivo, quale il portentoso live tratto dal suo “Irish Tour”.

Fu tra i chitarristi più talentuosi della storia del rock (tanto che, molto apprezzato da Mick Jagger, fu a un passo da sostituire Mick Taylor nei Rolling Stones) e seppe creare uno stile unico, originale, definito da Fabio Rossi “Blues d’Irlanda”: «una sapiente e mai scontata miscela di rock e blues tradizionale del Delta del Mississippi, senza disdegnare escursioni nelle sonorità folk e nel country», che divenne il «marchio di fabbrica dell’intera carriera del “proletario irlandese”» e che, diversamene dal rock progressivo, resse persino la concorrenza del punk. Eppure, la sua fama non è stata eterna, perlomeno al di fuori dei confini irlandesi, tanto che anche il materiale biografico su di lui scarseggia (“Rory Gallagher: il bluesman bianco con la camicia a quadri”, per esempio, è il primo libro che gli sia stato dedicato in Italia). E se non è riuscito Fabio Rossi a spiegare questo paradosso, figuriamoci se posso riuscirci io! Probabilmente è accaduto per un insieme di fattori. Innanzitutto, il fatto di essere un anticonformista, anche come star del mondo della musica. Indicativo di questa caratteristica già il suo look, atipico tanto per un rocker quanto per un bluesman e non a caso evidenziato sin dal titolo del saggio: si presentava «vestito come un taglialegna con la sua inconfondibile camicia a quadri di flanella», lo descrive Fabio Rossi. Inoltre, a causa di quella che l’autore efficacemente definisce «ortodossia comportamentale», rifiutava non solo l’uso di effetti speciali sul palco e i “ritocchi” in sala registrazione, ma qualunque trovata commerciale, fosse anche la più “innocua” come il lancio dei singoli. Può darsi, però, che la spiegazione sia un’altra, molto semplice e nota a tutti: la fama è capricciosa, decide chi baciare e chi scordare a suo esclusivo piacimento.

Fu tra i chitarristi più talentuosi della storia del rock (tanto che, molto apprezzato da Mick Jagger, fu a un passo da sostituire Mick Taylor nei Rolling Stones) e seppe creare uno stile unico, originale, definito da Fabio Rossi “Blues d’Irlanda”: «una sapiente e mai scontata miscela di rock e blues tradizionale del Delta del Mississippi, senza disdegnare escursioni nelle sonorità folk e nel country», che divenne il «marchio di fabbrica dell’intera carriera del “proletario irlandese”» e che, diversamene dal rock progressivo, resse persino la concorrenza del punk. Eppure, la sua fama non è stata eterna, perlomeno al di fuori dei confini irlandesi, tanto che anche il materiale biografico su di lui scarseggia (“Rory Gallagher: il bluesman bianco con la camicia a quadri”, per esempio, è il primo libro che gli sia stato dedicato in Italia). E se non è riuscito Fabio Rossi a spiegare questo paradosso, figuriamoci se posso riuscirci io! Probabilmente è accaduto per un insieme di fattori. Innanzitutto, il fatto di essere un anticonformista, anche come star del mondo della musica. Indicativo di questa caratteristica già il suo look, atipico tanto per un rocker quanto per un bluesman e non a caso evidenziato sin dal titolo del saggio: si presentava «vestito come un taglialegna con la sua inconfondibile camicia a quadri di flanella», lo descrive Fabio Rossi. Inoltre, a causa di quella che l’autore efficacemente definisce «ortodossia comportamentale», rifiutava non solo l’uso di effetti speciali sul palco e i “ritocchi” in sala registrazione, ma qualunque trovata commerciale, fosse anche la più “innocua” come il lancio dei singoli. Può darsi, però, che la spiegazione sia un’altra, molto semplice e nota a tutti: la fama è capricciosa, decide chi baciare e chi scordare a suo esclusivo piacimento.

Comunque stiano le cose, almeno un fatto è certo: abbiamo ancora il potere di riscattare dall’oblio Rory Gallagher e di puntare di nuovo i riflettori sul posto che mai, comunque, ha perso nella galleria dei miti del Rock’n’blues. Che gli sia dovuto questo onore ce lo dice la sua musica e ce lo conferma “Rory Gallagher: il bluesman bianco con la camicia a quadri” con l’avvincente racconto di Fabio Rossi, corredato da una bellissima galleria fotografica e dalle testimonianze di celebri musicisti e fan.

Hai proprio ragione: dobbiamo impegnarci non solo a ricordarlo ma anche a far sì che la sua fama torni quella di un tempo! Grazie per il commento.